기타

- [소화기] 소아 소화기 응급 상황

-

소아응급실을 내원하게 되는 가장 흔한 증상은 소화기 관련 증상이다. 발생할 수 있는 응급상황으로는 이물질을 삼키거나 장중첩증, 맹장염, 중장 염전, 신생아 유문 협착증, 궤양으로 인한 출혈 등이 있다. 이물질을 삼켰을 때는 이물질을 종류, 크기 및 현재 증상을 토대로 응급 내시경의 시행 여부를 결정한다.

특히 버튼형 배터리는 식도에 잠시만 머물러도 괴사를 일으킬 수 있어 응급내시경을 요하는 초 응급 상황이다. 장중첩증은 반복적인 복통, 구토 증상을 보이며 젤리 양상의 혈변을 보면 의심할 수 있다. 하지만 혈변이 없을 수도 있어 반복적인 복통 증상이 있다면 병원에 내원하는 것이 필요하다.

복통이 있는 모든 소아에서 맹장염을 생각해야 하며 증상이 비특이적일 수 있어 꼭 우 하복부 통증이 아니어도 복통이 지속되면 검사 진행이 필요하다. 중장 염전은 장이 회전하여 꼬이는 증상으로 신생아 때 흔하지만 20% 정도는 신생아 시기 외에도 생길 수 있어 주의가 필요하다. 일반 장염보다 구토, 복부 팽만 등의 증상이 심하다면 응급으로 상복부 조영술이나 초음파 검사가 필요하다.

신생아 유문 협착증은 구토 증상으로 시행되는 수술 중 가장 흔한 적응증이다. 생리적인 역류 증상이나 장염과는 달리 분출성 구토가 있으며 구토 이후 계속 먹으려고 하는 특징이 있다. 소아에서도 헬리코박터 감염이나, 스트레스, 약물로 인한 궤양이 발생할 수 있다.

출혈의 정도에 따라 지혈술, 약물 치료를 선택할 수 있으며 식은땀이 나거나, 혈압이 낮고, 심장 박동이 빨라진다면 응급처치가 필요하다. 소화기 증상을 유발할 수 있는 가장 흔한 원인은 장염이지만 장염처럼 발생하는 응급 질환들이 언제나 숨어있을 수 있기 때문에 복통, 구토 증상이 지속되거나 혈변 증상이 발생하면 근처 소아과 병원을 방문하는 것이 필요하다.

원주세브란스 기독병원 강윤구

- 자세히 보기

- [심장] 가와사끼병

-

개요

만 5세 이하에서 주로 발생하는 급성 열성 질환으로 현재까지 그 발병 원인이 명확히 밝혀져 있지 않습니다. 한국/일본 등의 동아시아 지역에서 이환율이 높아 유전학적 소인이 관여하는 것으로 추측되고 있으나 유전되는 질환은 아닙니다. 발병률은 한국/일본의 경우 대략 1000명당 한 명 이상으로 추정되고 있습니다.

진단 및 증상

가와사끼병의 진단은 다음 특징적인 증상의 발현(5가지 중 4가지 이상)을 통해 이루어집니다.

* 5일 이상 지속되는 발열(필수)

1. 비화농성 양측 결막 충혈

2. 입술의 홍조 및 균열, 딸기 혀, 구강 발적

3. 부정형 발진

4. 경부 림프절 비대(>1.5cm)

5. 손발의 경성 부종과 홍조, 아급성기의 손발톱 주변 막양 낙설

하지만 이 외에도 전신적으로 다양한 증상이 발생할 수 있어 발열이 발생하는 다른 질환으로 오인되는 경우도 있으므로 상기 증상 중 일부가 발생한다면 소아청소년과 전문의의 진료를 받아보아야 합니다. 특히 BCG 접종 부위의 발적은 만 2세 미만에서 가와사끼병을 강력히 시사하는 소견입니다.

가와사끼병이 확진 된 경우 관상동맥 합병증의 유무와 급성기 심장합병증 유무를 확인하기 위해 심초음파를 시행하게 됩니다.

급성기 치료

가와사끼병의 확진 후 발열이 지속되는 동안 면역글로불린을 약 12시간에 걸쳐 정맥 주사하게 됩니다. 이는 초기 가와사끼병의 가장 효과적인 치료법이지만 초기치료 시작 전 자연 해열된 환아에게는 면역글로불린의 투여가 필요하지 않습니다. 면역글로불린 투여 종료 후 36시간이 경과한 후에도 발열이 지속되는 경우 면역글로불린에 저항성이 있는 것으로 평가하여 2차 치료를 시작하게 됩니다. 약 10-15%의 환아에서 면역글로불린 저항성을 보이는데 면역글로불린 저항성 여부를 확인하기 위해 면역글로불린 투여 종료 후 48시간 정도 발열유무를 관찰 후 퇴원하게 됩니다.

발병 초기 관상동맥의 염증으로 인해 혈전이 발생하는 치명적인 합병증을 예방하기 위해 저용량 아스피린의 투여를 함께 시작합니다.

퇴원 후 관리

퇴원 후 약 1주일간은 재발열 유무에 대한 주의 깊은 관찰을 요합니다. 만일 37.5도 이상의 발열이 발생한다면 가와사끼병의 재발을 의심할 수 있으므로 소아청소년과 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

급성기 치료로 면역글로불린 치료를 받은 경우 생백신의 접종은 치료 11개월 이후로 연기합니다. 이는 면역글로불린에 의해 항체 생성이 저해되기 때문으로 사백신의 접종은 이와 무관합니다. 우리나라에서 시행되는 대표적인 생백신은 수두(생후 12개월), 홍역/볼거리/풍진(MMR, 생후 12-15개월, 4-6세 추가접종)이며 일본뇌염의 경우 사백신으로 접종할 경우 문제가 되지 않습니다.

퇴원 이후에도 주기적으로 심초음파 추적검사를 시행하게 됩니다. 발병 3-4주, 발생 6-10주 기간동안 초음파 추적검사를 시행하고 이 시기까지 관상동맥 병변이 확인되지 않았다면 저용량 아스피린은 복용을 중단하고 발병 약 1년 경과 시점에 심초음파 추적검사를 시행하게 됩니다.

만일 심초음파 추적 검사 결과 관상동맥 합병증이 발견되었다면 주기적인 심장 검사와 추가적인 투약이 필요합니다. 이 경우 담당의와 상의하에 정기적인 심장 추적검사 및 투약 계획을 결정하게 됩니다.

강릉아산병원 전현옥

- 자세히 보기

- [심장] 소아심잡음

-

개요

심잡음의 종류는 매우 다양하며 모든 심잡음이 선천성 심장병을 시사하는 소견은 아닙니다. 다양한 원인으로 인한 발열, 탈수 등이 전신 컨디션의 변화로도 일시적으로 심잡음이 청진될 수 있으며 이 경우 전신 증상이 호전되며 자연적으로 심잡음이 사라지게 됩니다. 자세, 전신 컨디션과 상관 없이 고정된 심잡음이 지속적으로 청진되는 경우 소아 심장 전문의 진료가 추천되며 선천성 심장병이 의심되는 경우 심장 초음파를 시행하여 정확한 진단을 내릴 수 있습니다.

선천성 심장병

일반적으로 선천성 심장병의 유병률은 약 1% 미만으로 알려져 있으며 심방 중격 결손, 동맥관 개존증, 심실 중격 결손 등이 대표적인 질환입니다. 청색증형 심질환을 포함한 이 외의 복잡 심기형의 경우 보다 복잡한 조기 치료를 요하는 중증 질환으로 담당의와의 상의가 필요합니다.

증상

상기 질환의 경우 진단된 심장병의 종류에 따라 다소 차이가 있겠으나 아이가 성장함에 따라 심부전 증상이 발생할 수 있습니다. 영유아에서 보일 수 있는 심부전 증상은 체중증가불량, 수유곤란, 빈호흡, 빈맥, 발한, 소변량 감소 등이 있으며 영아의 경우 심한 보챔등의 증상으로 나타나는 경우도 있습니다.

치료

선천성 심장병이 진단되었다고 모두 즉각적인 치료를 시작하지는 않습니다. 주기적인 심장 추적 검사를 시행하며 심부전 증상이 발생한 경우 이뇨제 등의 내과적 치료를 먼저 시행하게 되고 내과적 치료에 반응하지 않는 경우 심도자술을 이용한 결손의 폐쇄 혹은 수술적인 결손 폐쇄를 시행하게 됩니다.

심방 중격 결손의 경우 결손의 크기가 크지 않으면 자연폐쇄가 되는 경우가 대부분으로 정기적인 심장초음파 추적검사를 시행하며 자연폐쇄 여부를 확인합니다. 만일 결손의 크기가 상당하여 자연폐쇄를 기대하기 어려운 경우라고 하더라도 다른 질환에 비하여 증상이 서서히 발생하기 때문에 주기적인 심장 추적검사를 시행하며 추적관찰 후 적절한 시기에 심도자술을 통한 심방 중격 결손을 막아주기도 합니다.

심실 중격 결손은 결손의 위치와 모양에 따라 치료 시기가 달라질 수 있어 자세한 치료 계획은 담당의와의 상의가 필요합니다.

강릉아산병원 전현옥

- 자세히 보기

- [심장] 빈맥

-

심장은 연령에 따른 정상 박동수를 유지하며 규칙적으로 뜁니다. 하지만 여러 상황에 있어 정상 박동수에 비하여 빠른 맥을 보일 수 있습니다.

연령 대비 정상 심박수보다 빠른 맥을 빈맥이라고 하며, 나타나는 증상으로는, 영아 및 어린 소아들은 안절부절 못하거나, 때로는 심박출량을 감소시켜, 섭취량의 감소 또는 끙끙거림, 소변량의 감소 등의 쇼크 증상을 보이며, 큰 소아와 청소년기 아이들은 두근거림, 창백, 식욕 부진, 호흡 곤란, 흉통, 복통, 실신 등을 보일 수 있습니다. 지속적인 빈맥은 심기능에도 영향을 미쳐 심장의 기능이 감소하는 심부전을 야기하기도 합니다.

정상 심박수는 연령에 따라 차이가 있으며, 영아는 정상적으로 빠른 박동수 (분당 140-160회)를 보이며, 소아기, 청소년기가 되면서 점차 정상 박동수가 성인과 비슷한 정도 (분당 60-80회)로 감소합니다. 빈맥은 발열, 감염, 탈수, 출혈 등의 전신 상황이나, 운동 등 격렬한 활동 후, 기관지 확장제와 같은 약물의 투여, 시험과 같은 스트레스나 불안 등의 교감 신경 항진을 일으키는 심리적인 요인, 또는 갑상선 기능 항진 등의 내분비적인 요인 등 심장의 신호 체계는 정상인데 심박수가 정상보다 빠른 “동성 빈맥”과 심장의 신호 체계의 문제가 있는 “부정맥” 으로 구분할 수 있습니다.

“동성 빈맥”은 빈맥을 유발한 근본적인 원인에 대한 치료로서 호전을 보이나, “부정맥”으로 인한 빈맥은 그 발생 위치에 따라, 상심실성 빈맥과 심실성 빈맥으로 구분되며, 때에 따라 실신, 돌연사 등의 혈역학적인 불안정을 유발할 수 있습니다. 상심실성 빈맥이나 심실성 빈맥을 일으키는 원인은 다양하며, 혈역학적인 불안정을 유발할 수 있기 때문에, 빈맥의 종식을 위한 급성 치료가 필요합니다. 급성 치료 후 재발 방지를 위한 장기 치료를 계획할 수 있습니다.

결론적으로 소아청소년기 빈맥은 다양한 원인에 의하여 발생할 수 있으며, 성인과 달리 비특이적 증상으로 인하여 늦게 진단 될 수 있어 면밀한 관찰과 혈역학적 불안정성에 대한 평가가 중요하며, 급성기의 치료, 전극도자 절제술이나 제세동기 삽입 등의 장기 치료에 대하여 적극적으로 검토해야 합니다.

가천대길병원 안경진

- 자세히 보기

- [심장] 소아고혈압

-

심혈관 질환은 전세계적으로 주요한 사망원인이며, 고혈압은 심혈관 질환의 주요한 위험인자입니다. 소아의 고혈압의 유병율은 보고마다 조금씩 차이가 있으나, 소아청소년의 1-2% (보고에 따라 0.4-13%)에서 고혈압을 볼 수 있고, 이는 흔하지 않다고 여겨져 자칫 진단과 치료에 대한 인식이 부족할 수 있습니다.

하지만 소아청소년기의 혈압 측정치가 유의하게 향후 혈압의 추이에 중요한 역할을 한다는 연구결과로서, 소아청소년기의 혈압에 대한 인식이 중요하며 적극적으로 평가하여 이른 시기에 그 원인과 위험 요소를 파악하여야 합니다. 소아에서 혈압을 측정함에 있어서는 안정된 상태에서 소아 팔에 적절한 혈압대를 사용하여야 하며, 소아청소년기 정상 혈압치는 성별, 연령별, 키에 따라 달라 적용하는 기준의 차이가 있을 수 있습니다.

성별, 연령별, 키에 따른 정상 혈압치의 90 percentile 이상을 이상소견으로 정의하며, 90-95 percentile을 경계성 고혈압, 95 percentile 이상을 고혈압으로 정의합니다. 소아청소년기의 혈압 측정에 있어 검사시 측정치가 실제 활동혈압을 충분히 반영하지 못하는 경우, 24시간 활동혈압에 대한 평가가 필요할 수 있습니다. 고혈압은 일과성 고혈압과 지속성 혈압으로 나눌 수 있으며, 일과성 고혈압의 원인으로는 혈압에 관여하는 주요 장기중의 하나인 콩팥과 연관되어 급성 사구체신염이나 용혈성 요독증후군, 급성 신부전, Henoch-Schonlein 자반증에서 드물지 않게 보일수 있으며, 중추신경계 감염, 종양, 손상, 두개강내 압력의 상승이 있거나, 스테로이드 치료나 혈장 치환술, 유발약물의 복용 등에서도 보일 수 있습니다. 대부분은 혈압을 상승시키게 한 근본적 원인에 대한 치료로 호전되며, 일시적인 혈압 관리가 필요할 수 있습니다. 지속성 고혈압의 원인으로는 본태성 고혈압과 이차성 고혈압으로 나눌 수 있으며, 본태성 고혈압은 주로 청소년기에 나타나며, 대부분 혈압 상승의 정도가 심하지 않고, 경하거나 중등도의 비만, 본태성 고혈압의 가족력을 보이는 경우가 많습니다.

가천대길병원 안경진

- 자세히 보기

- [기타] 중 2 병, 우울증과 감별포인트는?

-

청소년기에는 전두엽 기능과 추상적 사고력이 급속히 발달하고, 자의식과 독립심이 강해지기 때문에 어른과 논쟁이 많고, 감정뇌의 발달 및 호르몬 변화로 인해 기분 변화가 심해져 짜증이나 우울감 호소도 많은 시기이다. 사춘기 우울증은 성인 우울증과는 양상이 다소 달라 알아차리기 어려울 때가 많아 막연히 ‘중 2병’ 이려니 하고 심각하게 생각하지 않는 경우도 많다. 하지만, 우울증이 치료되지 않은 채 방치되면 자해나 자살 등의 심각한 결과로 이어질 수 있기 때문에 ‘중 2병’ 과 구분되는 우울증의 증상을 부모가 알고 있는 것이 중요하다.청소년기 우울증은 반드시 우울한 기분으로 나타나지는 않으며, 오히려 기분의 변덕 및 분노 반응이 심해진다. 너무 많이 자고 많이 먹으며, 무기력, 희망없음, 낮은 자존감의 호소가 많다. 또한, 집중력 장애, 학교 성적 저하, 뚜렷한 의학적 이유 없이 여기 저기 아프다는 신체 증상의 호소로 나타나는 경우도 흔하다. 친구 관계가 위축되거나 혹은 예전과는 다른 부류의 친구들을 만나고, 어른들과의 대화를 단절하기도 하는 등의 인간관계의 변화가 생기기도 한다. 비행이나 일탈행동이 주된 증상인 경우도 있으며, 극심하게는 자해나 자살시도를 하기도 한다.사춘기에 기분의 동요가 다소 심해지는 것은 사실이나, 지나친 짜증, 수면과 식욕의 변화, 일상생활의 흥미상실, 대인관계가 적어지는 것, 자해, 자살, 규칙 위반 등의 행동문제를 보일 경우는 우울증의 신호로 생각해야 한다. 우울증은 약물 치료 뿐만 아니라, 심리치료, 가족 상담, 스트레스 관리법 등의 심리사회적 접근을 통해 효과적으로 치료가 가능하다. 특히, 자살시도의 경우에는 정신과 전문의의 심도 있는 평가와 입원 치료 등의 집중적 치료가 이루어져야 한다.연세대학교 강남세브란스병원 김은주

- 자세히 보기

- [알레르기/호흡기] 천식

-

천식은 기관지에 발생하는 알레르기 질환입니다. 따라서, 특정 유발 원인에 노출되었을 때 갑자기 기관지가 심하게 좁아져 기침, 천명(쌕쌕거림), 호흡곤란, 가슴 답답함 등이 반복적으로 발생하게 됩니다.천식환자의 기관지에는 증상이 나타나지 않는다고 하더라도 지속적인 염증이 있으며, 염증이 심해지면 증상이 발생할 수 있습니다. 증상이 반복되는 경우에는 기도의 구조적인 변화와 섬유화가 진행되어 영구적으로 폐기능이 떨어질 위험이 높아지기 때문에 증상이 없다고 하더라도 정기적인 검사와 추적 관찰이 필요하며 증상이 나타나지 않도록 관리하는 것이 중요합니다.천식을 의심하는 경우는 천식의 전형적인 증상인 호흡곤란, 천명, 기침, 가습 답답함이 두가지 이상 동시에 발생하거나 감기 등의 바이러스 감염이 있을 때마다 증상이 발생하거나, 감기에 걸리지 않은 경우에도 운동을 할때, 알레르기 항원에 노출이 되었을 때, 웃음, 매연, 강한 냄새와 자극적인 물질에 노출이 되었을 때, 날씨가 갑자기 추워졌을 때 천식 증상이 발생하는 경우입니다.천식 진단은 병력청취와 진찰을 통해서 의심하고, 학령기 이후부터는 폐기능 검사를 통해 정확한 진단을 내립니다. 학령전기 연령에서는 정확한 진단은 어렵고 천식의 가능성이 높은 경우에는 확진이 되지 않더라도 치료하게 됩니다. 환자에 따라 또는 검사 기관에 따라 기도의 염증을 평가하기 위해 객담검사와 기도염증검사(호기산화질소)를 실시하기도 합니다. 천식의 진단과 위험요인 평가를 위해 혈액검사 또는 피부반응 검사를 실시하게 되며 그 결과에 따라 각 환자에게 맞는 환경관리 방법과 위험요인 회피 방법을 교육하게 됩니다.천식치료는 환경관리 및 위험요인 회피와 함께 약물을 사용하여 치료합니다. 약물을 사용하는 방법은 흡입기를 사용하는 방법과 경구약물 또는 주사제를 사용합니다. 일반적인 치료방법은 흡입기나 경구약물을 사용하는데 효과적인 치료와 부작용을 최소화하기 위해 흡입기를 이용한 치료를 우선적으로 권장하고 있으며, 환자에 따라 순응도를 높이기 위해 경구약물을 사용하기도 합니다. 과거에는 약물치료에 반응하지 않는 경우에만 면역치료를 실시하였으나 최근에는 면역치료의 적응증이 되는 경우 면역치료를 조기에 실시하기도 합니다.천식을 잘 관리하고 천식의 악화를 예방하기 위해서는 천식이 어떤 병인지 잘 이해하고, 환경관리를 통해 원인 물질과 악화 요인을 피해야합니다. 또한, 의사로부터 처방받은 약물을 규칙적으로 정확하게 사용해야 하며 치료약제의 사용법을 잘 알고 있어야 합니다. 마지막으로, 증상이 잘 조절된다고 하더라도 재발과 합병증 발생을 막기 위해 꾸준히 치료하는 것이 필요합니다.한림의대 강남성심병원 이용주

- 자세히 보기

- [기타] 아동학대, 놓치지 말아야 할 싸인은?

-

아동학대란?보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것, 그리고 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 것을 말합니다.아동학대를 강력하게 의심해볼 수 있는 싸인 – 신고를 해야 하는 경우 – 는 어떤 경우가 있을까요?

- 아동의 울음소리, 비명, 신음소리가 계속되는 경우

- 사고로 보이기에는 미심쩍은 멍이나 상처, 화상이 보이는 경우

- 보호자가 아동이 매를 맞고 자라야 한다는 생각을 갖고 있거나 체벌을 사용

- 아동이 보호자에게 언어적, 정서적 위협 (욕설, 비교, 감금 등)을 당한다

- 뚜렷한 이유 없이 지각이나 결석이 잦은 경우

- 굶거나 영양실조, 계절에 맞지 않는 옷, 청결하지 못한 외모를 보이는 경우

- 불결한 환경이나 위험한 상태로부터 아동을 보호하지 않고 방치하는 경우

- 필요한 의료적 처치 또는 필수 예방접종을 실시하지 않는다

- 나이에 맞지 않는 성적 행동, 지식을 보이는 경우

- 성 학대로 의심될 성 질환이 있거나 임신 등의 신체적 흔적이 있다

- 보호자에 대한 거부감과 두려움을 보이고, 집(보호기관)에 돌아가기를 두려워한다

- 아동이 매우 공격적이거나 위축된 모습 등의 극단적 행동을 한다

아동학대 신고는 어떻게 해야 할까요?- 국번 없이 112로 신고하시면 됩니다.

- 아동이나 학대 행위자의 정보를 정확하게 파악하지 못해도 신고 가능합니다.

- 가능한 많은 정보를 제공해 주시면 됩니다.

- 아이지킴콜 112 앱을 통해서도 문자/통화로 신고가 가능합니다.

- (앱스토어, 플레이스토어에서 ‘아이지킴콜 112’ 검색)

신고를 하면 신고자가 노출되지 않나요?신고자의 공개 및 언론 보도 금지, 신고자에 대한 불이익 금지가 법적으로 보장되어 있습니다. 아동 학대 신고는 공익 신고이며 필요 시 경찰에게 신변보호 조치를 요청할 수 있습니다.아동학대를 적극적으로 신고해주세요!타인이 겉으로 볼 수 있는 부분은 빙산의 일각입니다. 보이지 않는 곳에서 더 심하고 지속적인 아동학대를 당하고 있을 수가 있습니다.소중한 한 생명을 위해 아동 학대가 조금이라도 의심되면 꼭 신고해주세요!연세대학교 윤서희

- 자세히 보기

- [알레르기/호흡기] 알레르기성 비염

-

알레르기비염은 코점막의 알레르기반응으로 발작적인 재채기, 맑은 콧물, 코막힘, 가려움증의 네 가지 주요 증상이 나타나는 것을 특징으로 하는 질환입니다. 임상적으로는 이 4가지 증상 중에서 2가지 이상이 2주 이상 지속될 때 의심하게 됩니다. 네가지 특징적인 증상 외에도 눈 주변의 가려움, 눈충혈, 두통, 후각 소실 등의 증상이 동반되기도 하며 합병증으로 부비동염, 결막염, 중이염, 인후염 등이 동반될 수 있습니다.알레르기비염은 감작 원인에 따라 특정 계절에만 증상이 나타나기도 하고, 일 년 내내 증상이 발생하기도 합니다. 원인이 꽃가루가 주 원인인 경우에는 해당 꽃가루가 날리는 계절에 증상이 발생하게 되고, 집먼지진드기, 실내곰팡이, 애완동물처럼 실내에서 주로 노출이 되는 경우에는 일 년 내내 증상이 나타날 수 있습니다.최근에는 증상의 지속 기간에 따라 분류를 하고 있습니다. 증상의 지속 기간이 한달 이내로 짧거나 한달 이상 지속되더라도 증상이 있는 날 보다 없는 날이 많은 경우에는 간헐성 비염, 증상이 있는 기간이 한달 이상 지속되고 증상이 없는 날보다 있는 날이 더 많은 경우에는 지속성 비염으로 구분을 합니다. 중증도는 일상 생활이나 수면에 불편함을 주지 않으면 경증으로 분류하고, 일상 생활이나 수면에 불편함을 주면 중등증-중증으로 구분을 합니다.소아는 알레르기비염이 의심되더라도 알레르기비염이 아닌 비율이 성인과 비교하여 상대적으로 높기 때문에 정확한 진단을 위해 알레르기검사를 실시합니다. 혈액검사 또는 피부반응 검사를 기본적으로 실시하며, 추가적으로 비강유발검사, 콧물도말검사 등을 실시하기도 합니다.치료는 원인이 되는 물질을 회피하기 위한 환경관리와 생활습관 조절, 그리고 약물치료가 기본적인 치료 방법입니다. 흔히 사용하는 약물은 경구용 항히스타민제, 류코트리엔 조절제, 비강내 스테로이드와 비강내 항히스타민제를 많이 사용하고 있으며, 약제 선택은 환자의 중증도와 선호도를 고려하여 결정합니다. 약물치료 이외에도 면역치료의 적응증이 되는 경우에는 면역치료를 할 수도 있습니다.알레르기 비염을 성공적으로 관리하고 악화를 예방하려면 우선 알레르기 비염이 어떤 병인지 이해하고 있어야 하고, 환경관리를 통해 원인물질과 악화요인을 피해야 하며, 의사로부터 처방받은 약물을 규칙적으로 사용하는 것이 중요합니다.한림의대 강남성심병원 이용주

- 자세히 보기

- [신경] 소아의 수면

-

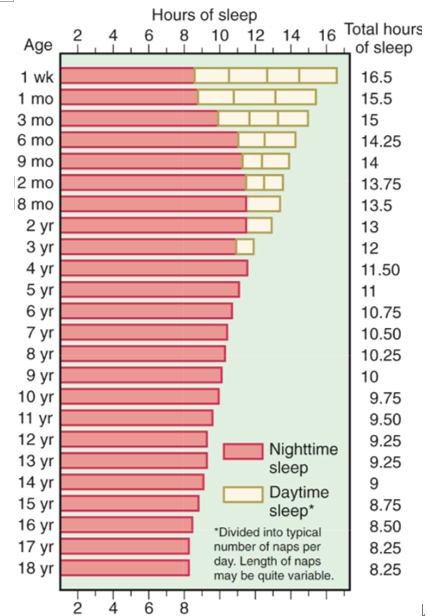

하루의 3분의 1을 차지하는 잠. 아이들에게서 정상 수면 시간은 나이에 따라 매우 다양하여, 출생 직후에는 하루의 3분의 2정도이고, 나이가 들어감에 따라 이후 조금씩 감소하게 됩니다. <그림1-필요시> 또한 생후 2-3개월 사이에 낮잠과 밤잠이 완전히 구분되고, 생후 4-6개월이 지나면 아기들이 밤새 통잠을 자는 것도 가능해집니다.우리나라 아이들에게서 가장 흔한 수면 장애는 놀랍게도 불면증입니다. 아이들에게 불면증이 있다니 이상하게 느껴지겠지만, 그 만큼 흔하기 때문일 것입니다. 소아의 불면증은 크게 두 가지로 타입으로서 수면개시연관장애와 제한형 수면장애가 있습니다. 수면개시연관장애는 흔히들 “손이 탔다”라고 표현하는 경우입니다. 아기들이 안아주고, 흔들어주고, 모유를 빠는 등의 경우에만 잠이 들고, 겨우 잠이 든 아기를 살짝 침대에 내려놓으려고 하면 잠이 깨어 안아달라 보채는 것이지요. 겨우 잠이 들었다고 해도 밤새 2-3번 이상 깨어 울고, 엄마가 안아주고 토닥토닥 해주지 않으면 자꾸 깨니 아기도 엄마도 또 아빠도 모두들 밤새 잠을 설치게 됩니다. 가능한 한 어릴 때부터 안아서 재우지 않고, 중간에 잠이 깨더라도 잠시 관찰하는 것으로 좋아질 수 있습니다. 제한형 수면장애는 조금 더 큰 아이들에게서 나타나게 됩니다. 재우려고 하면, “물주세요”, “쉬 마려워요”, “조금 더 놀고 싶어요”, “깜깜해서 무서워요” 등 이러저러한 이유를 대면서 잠이 들지 않으려고 하는 것이지요. 가능한 한 엄마와 아이가 정해진 규칙에 따라서, 그래서 조금은 엄격하게 아이를 재우는 것이 도움이 많이 됩니다.또 다른 수면장애는 수면무호흡증 및 코골기 입니다. 수면무호흡증 및 코골기는 어른에서 더욱 흔하고, 또 그래서 아이들이 코골기가 있나 싶을 수도 있습니다. 평소에 코가 자주 막히고, 입으로 숨을 쉬는 아이들이, 밤에 잠을 자면서 자꾸 깨고, 자다가 숨을 멈추기도 하고, 또 코골기가 심해진다면 의심해 볼 수 있습니다. 아이들이 밤에 숙면을 하지 못하게 되면, 낮에 집중력도 떨어지고, 자꾸 졸리게 됩니다. 원인과 치료가 매우 다양합니다만, 대부분의 수면 무호흡증이 있는 아이들은 입과 코, 목 등 상기도가 다른 아이들에 비해서 매우 좁은 경우가 많으며, 이러한 호흡의 길을 조금 더 넓혀서 숨쉬기를 수월하게 해주면, 수면무호흡증 등의 증상이 많이 좋아지게 됩니다.만약 아이들에게 위와 같은 증상이 있다면 가까운 소아청소년과 전문의 선생님과 상의하세요.

<그림1> Nelson Textbook of Pediatrics 20th edit붉은 부분은 밤잠이고, 하얀 부분은 낮잠입니다.차의과대학교병원 이선경

<그림1> Nelson Textbook of Pediatrics 20th edit붉은 부분은 밤잠이고, 하얀 부분은 낮잠입니다.차의과대학교병원 이선경

- 자세히 보기